3.1. Деятельность партийных и советских органов Новосибирской области в годы войны.

3.1.1. Изменения в административно-территориальном устройстве Новосибирской области.

3.1.2. Организация жизни в тылу в военный период.

3.1.3. Эвакуация и реэвакуация.

3.1.4. Расселение и трудоустройство спецпереселенцев

3.1.5. Организация всеобщего обязательного военного обучения

3.1.6. Личные документы руководителей Новосибирского обкома ВКП(б) и Новосибирского облисполкома.

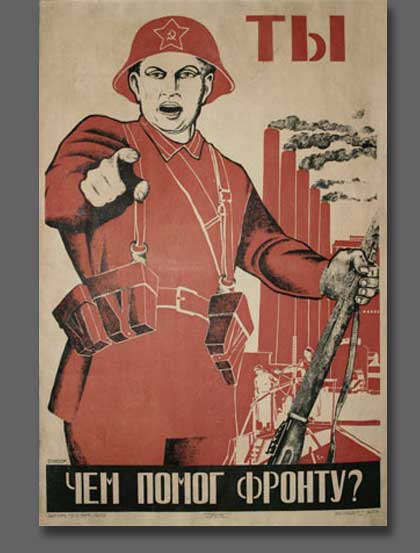

Большое значение в годы войны имела работа органов государственной власти на местах. От четкости, слаженности, компетентности их действий зависели и мобилизация в армию, и обеспечение фронта, и работа предприятий, и жизнь людей в тяжелое военное время. На плечи руководства Новосибирской области с начала войны легли новые огромные проблемы, связанные прежде всего с переводом экономики на военные рельсы.

Важнейшим направлением в деятельности органов государственной власти была работа по принятию, размещению и запуску эвакуированных заводов. Новосибирская область приняла более 300 предприятий, эвакуированных из городов Европейской части страны, впоследствии оккупированных и осажденных врагом. Для решения задачи перестройки народного хозяйства на военный лад при Новосибирском облисполкоме 19 июля 1941 г. был создан Научный совет по мобилизации ресурсов области во главе с председателем облисполкома И. Г. Гришиным. Эвакуированные предприятия было необходимо разместить, установить новые кооперационные связи их с другими, снабдить их сырьем, электроэнергией, теплом. Ученые работали над проблемами организации промышленного производства, улучшения работы железнодорожного и водного транспорта.

В годы войны в шести новосибирских вузах разместились коллективы институтов Москвы, Ленинграда, Днепропетровска. Их работу координировал Комитет ученых, созданный в январе 1942 г. под председательством известного специалиста в области аэрогидродинамики, академика С. А. Чаплыгина. Три члена-корреспондента АН СССР, 64 доктора наук, 19 профессоров и около 400 доцентов и кандидатов наук работали в городе в годы войны.

С 1942 г. комиссией Академии наук в Западной Сибири руководили академики А. А. Скочинский и И. П. Бардин. В 1943 г. комиссия направила по Сибири 28 комплексных отрядов в количестве более чем 600 человек для исследования и разрешения различных проблем для нужд обороны, в том числе в Новосибирскую область. Выводы комиссии представлялись в ГКО ЦК ВКП(б), в Госплан СССР, в Новосибирский обком партии. В результате Комиссия поставила вопрос об организации постоянного академического учреждения в Сибири — Западно-Сибирского филиала АН СССР. В марте 1943 г. на совещании академиков Л. Д. Шевякова и А. А. Скочинского с председателем Новосибирского облисполкома И. Г. Гришиным было решено организовать центр Сибирской науки. В октябре 1943 г. Совет Народных Комиссаров разрешил Академии наук организовать Западно-Сибирский филиал в составе четырех институтов: горно-геологического, химико-металлургического, транспортно-энергетического и медико-биологического. В мае 1944 г. состоялась первая научная сессия Западно-Сибирского филиала АН СССР, на которой ученые Новосибирска отчитались за прошедший год работы нового научного центра Сибири.

Огромную и сложнейшую работу новосибирским органам власти пришлось провести по принятию и размещению эвакуированных граждан. В 1941—1942 годах они организовали принятие и размещение свыше 500 тысяч плановых эвакуированных и беженцев. Множество документов, представленных в данной главе хрестоматии, отражают это направление деятельности партийных и советских органов. Особое место среди них занимают материалы по принятию людей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Только в 1942 году в Новосибирскую область прибыло 55 тысяч ленинградцев. «Обком ВКП(б) и Облисполком еще раз напоминают о необходимости самого чуткого и внимательного отношения к эвакуированным и предупреждает, что лица, допустившие бездушное и чиновничье отношение к нуждам эвакуированных, будут преданы суду», — говорилось в постановлении Бюро обкома партии.

Часть материалов отражает социальную работу органов власти. В условиях войны, когда все силы страны были брошены на достижение победы, жизнь людей была очень тяжелой. Не хватало самого необходимого. Документы свидетельствуют, что местные органы власти стремились оказать всю возможную помощь людям, предоставить одежду, обувь остро нуждающимся. Острейшей проблемой было расселение эвакуированных граждан, что заставляло принимать решения по возведению временного жилья, строить бараки, приспосабливать под жилье помещения предприятий, школ, использовать чердачные помещения. Иногда для решения транспортной проблемы рабочих переселяли ближе к заводу. Жилой фонд города составлял на начало войны 1 миллион 480 тысяч квадратных метров. Всего же в военные годы в Новосибирске было построено 374 тысячи квадратных метров жилой площади.

Важнейшей задачей для органов власти стал вопрос об обеспечении города теплом и электроэнергией. В связи с бурным промышленным ростом города в годы войны возникли сложнейшие энергетические проблемы. Дефицит энергетических мощностей в Новосибирске в конце 1942 г. превышал 50 тысяч киловатт. За годы войны левобережная ТЭЦ-2 в 5 раз увеличила выработку электроэнергии, в 7 раз возрос отпуск станцией тепла. В первый год войны была построена левобережная ТЭЦ-3, давшая ток осенью 1942 г., в канун Сталинградской битвы. Было введено в строй несколько менее мощных электростанций, на которых было установлено эвакуированное оборудование Каширской и Сталиногорской ГРЭС. Мощность новосибирских электростанций за годы войны увеличилась в несколько раз. Среднегодовой прирост электроэнергии составлял 34%, а в 1942 году он достиг 75%. В целом можно сделать вывод, что новосибирскому руководству в тяжелейших условиях военного времени удавалось успешно решать сложные экономические и социальные вопросы.

За годы войны радикально изменились административно-территориальные границы Новосибирской области. В 1941 году область включала территории нынешних Кемеровской и Томской областей и занимала площадь в 587,7 тысяч квадратных километров. В ее состав входили 10 городов областного подчинения, 62 административных района и Нарымский округ. На 1 января 1941 года общая численность населения области составляла около 4 миллионов человек. В 1943-44 годах область была разукрупнена вследствие выделения из ее состава Кемеровской и Томской областей. В результате карта области приобрела очертания, известные нам сегодня. Карты этих административных изменений вы можете увидеть в данной главе хрестоматии. Территориальные изменения способствовали лучшему управлению районами области. Сложные военные условия стимулировали повышение профессионального уровня управленцев, способствовали росту их компетентности и грамотности.

Нельзя обойти вниманием и людей, руководивших Новосибирской областью в суровые военные годы. В самом начале войны, в июле 1941 года, был избран новый первый председатель Новосибирского Облисполкома, тридцатилетний Иван Тимофеевич Гришин, так как работа его предшественника в первые дни войны была признана неудачной. Областной комитет партии до 1949 года возглавлял Михаил Васильевич Кулагин, участник гражданской войны, опытный партийный работник, прибывший в Новосибирск из Белоруссии в самый канун войны. М. В. Кулагин безусловно был крупной и незаурядной личностью, пользовавшейся доверием центра, уважением сотрудников и авторитетом у населения. Не случайно земляки-фронтовики приветствовали его стихами, выражавшими благодарность за неустанную организаторскую деятельность по помощи фронту:

«Написать бы на бумаге нам

Многосотенной рукой

Для товарища Кулагина:

«Эх, спасибо, дорогой».

В данной главе хрестоматии можно ознакомиться с биографиями руководителей нашей области, внесших существенный вклад в победу над врагом.