3.6. Хроника общественно-культурной жизни области.

3.6.1. Искусство и литература.

3.6.2. Художественно-зрелищные организации.

3.6.3. Наука и высшее образование.

3.6.4. Православная церковь в годы войны.

3.6.5. Физкультура и спорт.

В тяжелое военное время продолжалось культурное и научное развитие Новосибирской области, строились новые здания, работали театры, развивалось движение агитбригад, художественной самодеятельности.

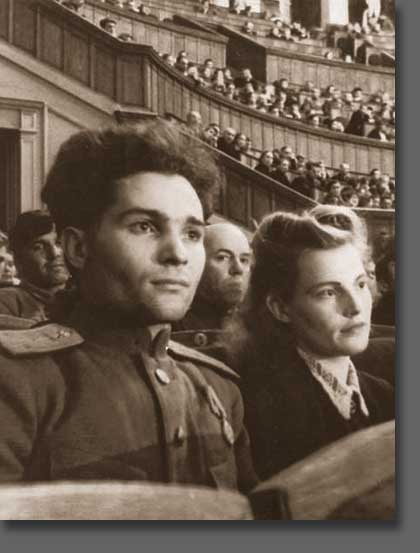

Новосибирск в годы войны принял и сохранил много ценностей национальной культуры. Здесь жили и трудились видные деятели искусства и целые творческие коллективы.

3 сентября 1941 г. в Новосибирск прибыл Ленинградский Академический театр им. А. С. Пушкина, работавший в городе до 4 июля 1944 г., размещение и пребывание которого представлено в данной главе хрестоматии. Документы свидетельствуют, что за указанный период постановки театра увидели 2 миллиона зрителей! Театр дал огромное число шефских, бесплатных представлений, выступал перед тружениками тыла и фронтовиками.

Город принял также Центральный детский театр, Московский театр оперетты, Минские драматический и еврейский театры, украинский театр им. Коцюбинского из Киева. Театры и филармония разместились в зданиях театра «Красный факел», Театра юного зрителя и клуба Совторгслужащих.

С первых дней войны недостроенное здание театра оперы и балета приняло в свои стены ценности Третьяковской галереи, ленинградских Военно-артиллерийского и Этнографического музеев, музеев-дворцов городов Пушкина и Павловска, Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, музеев Новгорода, Калинина, Севастополя (панорама «Оборона Севастополя» худ. Ф. А. Рубо, которую восстанавливали в Новосибирске реставраторы Третьяковской галереи). Все было бережно сохранено, и в 1944 г. культурные ценности стали возвращаться в свои города.

Несмотря на тяжелое военное время, в городе реконструировались и строились новые здания. Документы и материалы об этом строительстве читатель найдет на электронных страницах нашего издания.

В 1944 г. закончилась реконструкция здания Театра юного зрителя по проекту архитектора В. М. Тейтеля (новосибирцам это здание известно также как «Дом Ленина», в настоящее время в нем располагается областная филармония). Сооружение утеряло монументальность и некоторую образную символику, соответствующую его первоначальному назначению. Зданию был придан «ампирный» характер. Его украсила рельефная скульптура — лира, античный символ сценического искусства.

В 1944 г. началось строительство зданий Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР. 8 февраля 1944 г. Президиум Академии утвердил состав Президиума и руководство филиала и институтов. Местом размещения основных институтов и Президиума филиала был намечен Новосибирск. Новосибирский областной комитет ВКП(б) и общественные организации оказали большую помощь в организации филиала. Ему были предоставлены земельные участки для построек, ботанический сад, областная химическая лаборатория и два трехэтажных здания в центральной части города. Научные и административные учреждения рождающегося филиала Академии наук СССР в период строительства должны были разместиться в одном из этих зданий.

Первый секретарь обкома КПСС М. В. Кулагин поручил в октябре 1944 г. архитекторам А. Д. Крячкову и Н. Г. Васильеву (руководителю только что созданного института «Академстройпроект») срочно начать работы по реконструкции отданного филиалу здания типовой средней школы, построенной в 1937 г.

Перестройку и приспособление внутреннего пространства существующего здания для нужд филиала можно было сделать достаточно легко, так как коридорная система школы с выделением зала, вестибюля и лестниц в отдельный блок не противоречила новому назначению здания. Требовалось только изменить положение внутренних перегородок, чтобы дать нужный размер помещениям, и произвести заново их отделку, оформить парадно вестибюль, лестницу и конференц-зал.

Скульптурные работы в поле фронтона и панно-барельеф над входом по рисункам А. Д. Крячкова выполнили скульптор В. Ф. Штейн и мастер-скульптор Ковшов. В целом получилось здание, выполненное с большой профессиональной культурой. Образ здания перекликался с традиционными формами старых русских научных учреждений Москвы и Петербурга, таких, как Академия наук, Университет и т. д. А. Д. Крячков писал впоследствии, что «в основу архитектуры реконструируемого здания был положен русский (ленинградский) классицизм». Строительство было завершено в 1947 г. Так появилось в Новосибирске первое здание Академии наук СССР. Это здание и сегодня можно видеть на ул. Фрунзе.

Но самое известное строительство в Новосибирске в годы войны — это, безусловно, окончание возведения театра оперы и балета. Сооружение его началось еще в 1937 году, но начавшаяся война на время прервала эту работу.

В самые тяжелые дни военных действий, осенью 1942 г., во время боев на Волге и на Кавказе, правительство решает завершить сооружение театра оперы и балета в Новосибирске, и Совнарком включает это строительство в число первоочередных. Поразительно, что в тяжелейшие военные годы нашлись необходимые ресурсы для строительства невоенного объекта — оперного театра.

К началу войны не была окончена постройка сценической части театра, левое крыло было выложено только в кирпиче. Предстояло установить опоры для пола сцены, площадь которого достигала 2 тысячи квадратных метров, изготовить и смонтировать все энергетическое оборудование здания и механическое оборудование сцены. Не хватало строительных материалов, рабочих рук, специалистов, средств, но новосибирцы преодолели все трудности. В 1943 г. были завершены основные строительные, монтажные и отделочные работы. 5 февраля 1944 г. правительственная комиссия приняла главные помещения театра, признав их годными к эксплуатации, и передала здание дирекции Новосибирского государственного театра оперы и балета.

Перед новосибирцами предстал театр со зрительным залом-ротондой, имеющим диаметр 55,5 м (превосходящий размером знаменитую римскую античную ротонду — Пантеон, диаметр которой равнялся 43 м), высотой до подвесного потолка в 21 м, с числом кресел в зале 2200. Живопись плафона, большая люстра, сверкавшая бесчисленными огнями, темное дерево ограждений ярусов, красный бархат обивки кресел и драпировок, на фоне которых красиво смотрелись белые античные скульптуры, производили большое впечатление и создавали праздничное, приподнятое настроение. Здание не имело дорогой отделки, сверкающей бронзы и зеркал, густой лепнины, мраморов и другой богатой облицовки, какие можно найти в столичных и европейских театрах, но профессиональный вкус, строгость и простота архитектурных форм, присущие его интерьеру, просторы многих фойе, лестниц, вестибюлей придают ему своеобразие и яркую индивидуальность. Театр стал любимым зданием новосибирцев, их гордостью и символом города.

В годы войны в Новосибирской области широко развернулась работа коллективов художественной самодеятельности. Органы власти обращали самое пристальное внимание на выступления как профессиональных актеров, так и самодеятельных артистов. Решения Новосибирского совета, приведенные в представленных вашему вниманию документах, ставили главной задачей «создание высококачественного оборонно-патриотического и антифашистского репертуара». Так, мы видим, что и новосибирская культура вносила свой ощутимый вклад в борьбу с врагом.

Перелистывая архивные документы, представленные в данной главе, внимательный читатель обратит внимание на то, как развивалось физкультурное движение в городе и области в 1941-1945 гг. Представлены спортивные достижения представителей спортивной школы «Динамо», празднование в Новосибирске Дня физкультурника, проведение Всесоюзного кросса летом 1942 года.

Отдельная небольшая, но важная тема внутри данной главы посвящена деятельности в годы войны Новосибирской епархии Русской Православной Церкви. Представленные документы отражают патриотическую работу епархии по сбору средств для армии и флота. На эти средства, в частности, была построена танковая колонна «Дмитрий Донской», которая участвовала в военных действиях. Вместе с тем, архивные документы и материалы книги Е. А. Шабунина «Храмы Новосибирска» показывают, в каких непростых условиях действовали в годы Великой Отечественной войны немногие сохранившиеся православные приходы Новосибирской епархии.